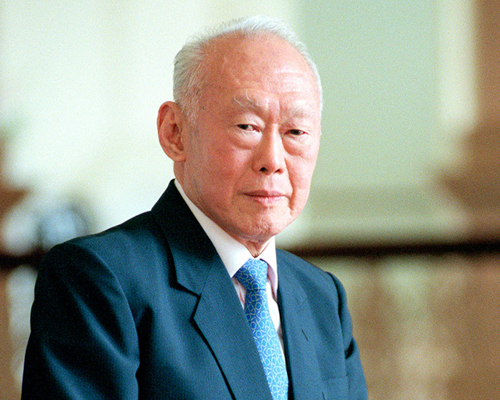

“有人说我处处干涉人民的个人生活,没错,假如我不这么做,人民会停留在各说各话、不能融洽地生活在一起的旧时代。”(资料图片)

李光耀曾说:“在双眼闭上之前,我说不定还会做些荒唐事。”

2011年,年近90的李光耀出版了自己的回忆录——《我一生的挑战:新加坡双语之路》,他依旧在呼吁新加坡的双语教学。这项被誉为新加坡“建国基石”的教育政策,不仅为他赢得了身后名,也树敌无数。纵使如此,他也“衣带渐宽终不悔”。

如今,这位任性的老人闭上了双眼,带着他的执拗和坚持魂归天国,留下的却是一个小岛从禀赋匮乏、社会动荡跃升为亚洲“四小龙”之一的奇迹。

这是李光耀的胜利,更是新加坡教育的胜利。用李光耀的话说,是“牵着中国人的手,走向世界。”

语言的战争

1988年,美国《风云人物》杂志的记者特里华·肯尼迪对李光耀进行了一次专访,他问李光耀,作为政府领导人,最难作出的决策是什么?李光耀的回答,处理有关根植于人民心底的文化及情感问题,例如语言课题。

1986年的新加坡国庆典礼戳中了所有新加坡人的泪点,庆典司仪用英语带动全场人一起歌唱。而20年前的建国之初,这还是一个大家唱着不同歌、听不懂同一个笑话的国家。

1965年8月7日,新加坡在完全不知情的情况下,意外地被联邦政府要求脱离马来西亚,独立出来,李光耀出任自治邦政府总理。此时的李光耀怀着惶恐不安的心情,带着200万人民,走上了一条没有路标、茫无目的的建国之路。

当时,新加坡多元种族的人民就像水族馆里不同种类的鱼,虽然近在咫尺,却被一道道“玻璃”隔开。这些“玻璃”,就是由英语、华语、马来语、淡米尔语等多元语言构建起的文化樊篱。“当时的我上台演讲,如果只讲英语,那些说马来语和福建话的人,只能远远地站在篱笆外听。”李光耀回忆说。

独立之后,200万新加坡人面临的问题是,如何谋生、如何生存?作为一个依赖国际贸易的国家,新加坡只有加强英语学习,才有好日子过。

李光耀清醒地认识到,如果独尊英语,必然导致民族自信和文化认同的沦丧。当时的新加坡人,尤其是华人,大多和李光耀的经历类似,都是黄皮白心的“香蕉人”,必须努力保留母语来维持认同感。

因此,双语政策是唯一的出路,也是建国基石。它既是教育政策,也是政治制度。

或许听起来很狂妄,但是,李光耀带领新加坡国民做了一件疯狂的事情:通过双语政策,在40年间构建起世界上最大、最复杂的语言实验室。把星国从前英国殖民地,打造成多数人通晓英文,同时又懂母语的国家。

1979年2月,《吴庆瑞报告书》提出以英文为主,母语为辅,调整双语教育比重的政策。英文成为所有学生的第一语文。到1987年,所有语言源流的学校不复存在,所有学校的统一教学媒介语为英语。同时,大力发展第二语文,华人能精通华语和英语,马来人能精通马来语和英语。双语教育终于“体制化”。

为了延续华文教育和中华文脉,李光耀倡议建立了9所特选中学和15所特选小学,通过“特别辅助计划”和“华文语言特选课程”,让新加坡的华人学生不仅掌握了语文能力,也保有母族文化传统以及价值观工具。

民众对他爱恨交织 2013年,李光耀出版了一本回忆录,主题只有一个,就是双语教育。这是他一生念兹在兹的事业,正如书名——《我一生的挑战:新加坡双语之路》。 双语推广破立并举,其过程如开山辟路,要求把华文维持在第一语文水平的华人批评他;马来和淡米尔社群则担心华文受到过度重视导致自己被边缘化;忧虑华文课业太重的学生家长则不断向他施压,质疑的眼光甚至来自他的内阁同僚…… 李光耀与其说是新加坡的总理,不如说是新加坡人严苛、偏激的“霸道父亲”。他用严刑峻法塑造出一个文明社会的外貌,用双语融通构建出文明社会的内心。他在回忆录中写道:“有人说我处处干涉人民的个人生活,没错,假如我不这么做,人民会停留在各说各话、不能融洽地生活在一起的旧时代。” 正如一位年轻人在他的专栏中写道:“我们爱他,也恨他;尊敬他,也鄙视他;珍惜他,也厌恶他。” 推广双语过程中最受争议的,是新加坡南洋大学的兴废。该校是新加坡历史上第一所海外华人大学,由爱国华侨陈嘉庚族侄陈六使捐资500万元筹建。李光耀鼓励华族说汉语,是在不破坏英语作为第一语言的基础上。李光耀认为,以华文授课,侧重文科的南洋大学毕业生不受雇主欢迎,经济腾飞需要通晓英文的人,这正是南洋大学所欠缺的。于是,李光耀决定将南洋大学并入新加坡国立大学。 1983年12月,新加坡宣布全国学校将实行统一源流,华校不复存在。这项政策让华人社会忧心忡忡,许多人指责李光耀把新加坡教育英文化,导致华文教育被消灭。李光耀认为,华校不存在,不表示华文在新加坡消失。不以第一语言来教导华文并不会失去文化的根。 时间证明了他的判断。1980年,新加坡讲华语的家庭只有26%,到了1988年,69%的家庭讲华语。李光耀的3个孩子也都是接受华文教育。 香港《亚洲周刊》在2002年曾用“孙燕姿现象”作为封面专题故事,推崇孙燕姿是中英文化教育的成果,具有双语的思维,东西方文化在她心中汇流,形成独特的“孙燕姿现象”。近几年,李光耀经常收到在中国经商的新加坡人的电邮,感谢李光耀当年“逼”他们学英语,他们今天在中国才有双语优势。 对现在的新加坡人来说,英语是工具语言,是获取英语世界知识的工具。母语是文化语言,传承传统文化价值观。如今,两者相得益彰,新加坡人应该感谢李光耀。而李光耀要感谢的,是他在回忆录扉页上写的“所有的语文老师”。 |

转自:中国教育新闻网(信息来源:《中国教育报》2015年3月28日第1版 记者 刘博智